WEBギャラリー|公募第49回近代日本美術協会展 作品講評

公募第49回近代日本美術協会展 総評および作品講評

■講評

設樂昌弘(Shitara Masahiro)―美術評論家―

第49回近代日本美術協会展 総評

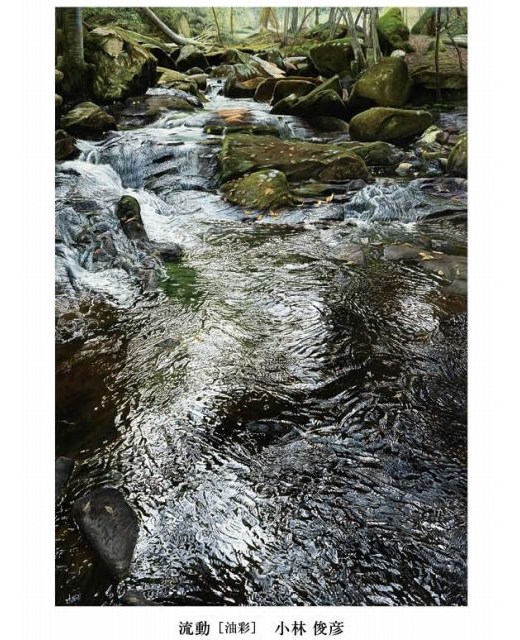

近代日本美術教会は、年々多士済々、会の多様性をこの一室に集結している。エフェメラルな心象表現の高梨敬子や粟嶋美幸、風景では天笠勉、浅野美杉、大野定俊等の地域主義、または総合主義の丸山今朝三、現代シーンの馬越まゆみ等が目を引く。この他、超自然主義の山上久子、オルフィスムの二神恵子、カラリストの飯田亮子、シュルレアリスムの雨宮正子、パターンの吉田絵美等、其々が個性を活かした作品を出品。これに加え小林俊彦、小久保昌子、栗原永輔、佐藤紳二の上位4賞の作品と、新人賞の池田尚法も交え実に活気に満ちる。『絵とは何か』を書いた坂崎乙郎は、絵画とは「見て」「感じて」「読む」というプロセスをたどると云う。この時鑑賞者が「感じて」いるのは、実は作者の見方であり、その見方とはつまり作者自身の思想なのである。そしてその思想は、社会的な要因というよりも、作者の肉体そのものであると説く。この事は岡本太郎が「人間即芸術、芸術即人間」と看破している概念にも通じる。人間の数だけ芸術がある。当会の一室もその人材に事欠かないのである。

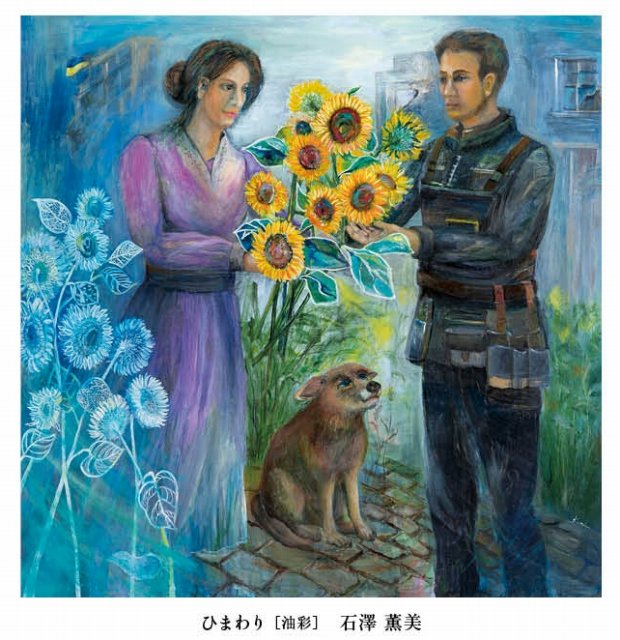

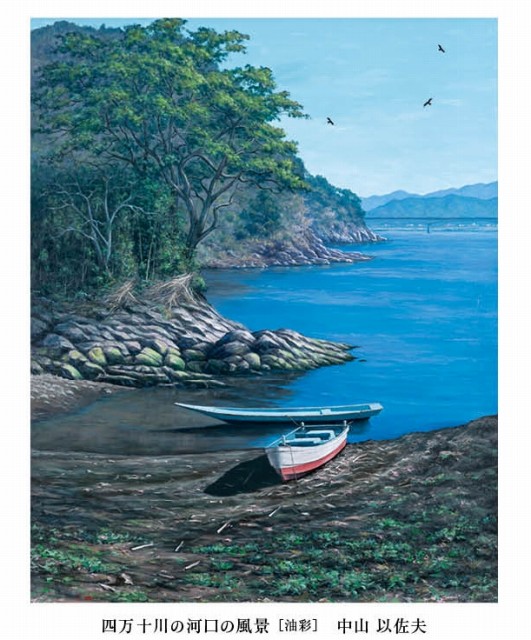

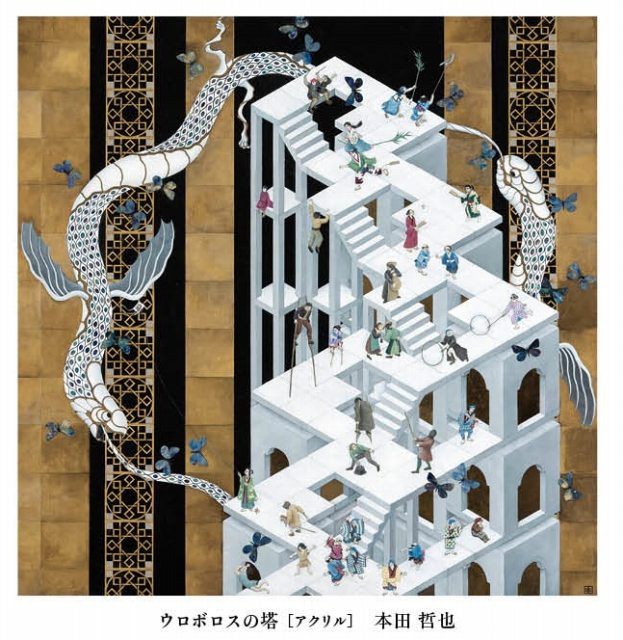

さて二室は、会きっての作域の広さを誇る渡邉祥行を筆頭に、神仏心象の中川令子、内戦跡を描いた星有太郎が印象に残る。また星と同じ時代感覚の表現では、三室の石澤薫美も挙げておきたい。更に中川と同じく神仏心象の磯貝玉惠、畠山文野、赤松芳治、綿引宏夫等の作品も、その表現にはやはり時代の反映を感じる。一方共に樹木をモチーフとした河野長廣、後藤稔、山下拓、東山一義等の、其々の作風は実に感慨深いものがあった。そうした中抽象では、ミニマリズムの金央夫、現象絵画の島村由希、抽象表現主義のオビマリ等が目を引く。とりわけ中田幸子の動きの抽象は実に卓抜であった。その他幻想絵画の中村淳子、本田哲也、樋口奈穂、坂本由佳、徳永悦等も力作を並べている。また会の主力の風景画では、阿部茂夫、中山以佐夫、嘉見敏明、長谷川和子、川邉政也、飯室眞、川上則子、岩﨑信也、川崎俊文、吉野富美夫、岡﨑美代子、田幡美佐男、後藤直子等を挙げておきたい。展覧会の総評は何時も筆舌に尽くし難いものがある。今展は新人の当り年であり、その事においても言及すべきではあるが、まずは以上を以て一般公募展の報告とする。

次に小品公募では、今年も様々な作品が集まった。やはり全国サムホール公募展からの潮流は、会の方途を見いだすべく、コペルニクス的転回を示す。さてトップ賞の後藤直子の作品は良く自然を捉えており、この他の風景画では大西翔、塩谷真理子、入木健等の作品が印象に残る。また純粋に人間の心を見詰めるかのような、そんな観照の視点に目を奪われた。田中巳桃、半田昭夫、中尾真弓等の作品はその代表だ。更にフクロウの井川浩、スイカズラの梅田寿彦、童画表現の関口小夜子や馴田知加恵、それらの優しい画面には癒しがあると感じる。加えてモノクロで内面的世界観を表した松尾ひろしも秀逸な作品であった。何時も言っていることだが小品は、卓上芸術(挿絵風作品として鏑木清方が提唱)のような側面を持ち、小さくとも日常の寸景から宇宙まで、その物語を表出する力がある。本会場は革新と伝統が常に渦巻いているが、現代の実感がこの縮図のなかに確かにあるのである。

(敬称略)

受賞作品講評

ヨーロッパでは印象派以前、純粋な風景画は17世紀オランダで発生し、古典的風景画から、ピクチャレスクとサブライムという概念に至った。それに比して小林俊彦の≪流動≫は、光輝主義で描かれた、東洋的画境を示している。それは「気韻生動」である。気とは生命の表象であり、気高い精神と生き生きとした生命感を意味する。古来より東洋画の神髄を表すものだ。今作は昨年の雪の妙に変わって、川面の光の反射でそれを表した。結果ディテールは複雑さを増し、更に見応えのある極めて現代的視点を表出させたのである。そうした一方でモチーフの渓流は、その源流に水主の神が住み、“清流に間断無し”と、澱むことのない画格を有する。この絵は実に最高賞に相応しい、秀逸な作品といえよう。

ヨーロッパでは印象派以前、純粋な風景画は17世紀オランダで発生し、古典的風景画から、ピクチャレスクとサブライムという概念に至った。それに比して小林俊彦の≪流動≫は、光輝主義で描かれた、東洋的画境を示している。それは「気韻生動」である。気とは生命の表象であり、気高い精神と生き生きとした生命感を意味する。古来より東洋画の神髄を表すものだ。今作は昨年の雪の妙に変わって、川面の光の反射でそれを表した。結果ディテールは複雑さを増し、更に見応えのある極めて現代的視点を表出させたのである。そうした一方でモチーフの渓流は、その源流に水主の神が住み、“清流に間断無し”と、澱むことのない画格を有する。この絵は実に最高賞に相応しい、秀逸な作品といえよう。

小久保昌子≪流星に願う≫。本作はシルエットで描かれた左右の林と、その上空に箒星と下方の日の光、これは夜更けか夜明けか、どちらにしても何れかの時を表現しているのだろう。ともあれ日本画特有の装飾性を、遺憾なく発揮した、如何にも耽美的表現が印象的な作品だ。暁や黄昏、夜景までをも浮世絵に引き込んだ画家に、光線画を構想した小林清親がいる。しかし清親のそれは、乏しい光源の明治の実景である。その闇の実感を知りたければ、例えば谷崎潤一郎の随筆『陰翳礼讃』をご覧頂きたい。これに対し本作は、観念的とも映るが、やはり時代の好尚を示す現代的感情を持った陰影なのである。何より今展第2位の審査得票を集めた事でも、それは実証されている。

小久保昌子≪流星に願う≫。本作はシルエットで描かれた左右の林と、その上空に箒星と下方の日の光、これは夜更けか夜明けか、どちらにしても何れかの時を表現しているのだろう。ともあれ日本画特有の装飾性を、遺憾なく発揮した、如何にも耽美的表現が印象的な作品だ。暁や黄昏、夜景までをも浮世絵に引き込んだ画家に、光線画を構想した小林清親がいる。しかし清親のそれは、乏しい光源の明治の実景である。その闇の実感を知りたければ、例えば谷崎潤一郎の随筆『陰翳礼讃』をご覧頂きたい。これに対し本作は、観念的とも映るが、やはり時代の好尚を示す現代的感情を持った陰影なのである。何より今展第2位の審査得票を集めた事でも、それは実証されている。

栗原永輔の≪群青の光たち≫は、自らの心と向き合った内観の光景である。何時もの炎の表現は影を潜め、画面は深閑とした月夜の寂光に包まれている。以前作者の描く向日葵は、愛や信仰心の象徴と言ったが、今作は映画「ひまわり」のイメージから、ウクライナを象徴しているのだと感じた。また百合は罪なき者のシンボルとして、純潔を表す聖母マリアのアトリビュート(持ち物)である。こうした向日葵や百合に意味を持たせることをアレゴリー(寓意)と呼び、一つの表現方法となっている。同じく日本にも「寄物陳思」などの思考があるが、今作においてはその意味を知らずとも、画面を流れる鎮魂の空気感と、純粋な生命感は確りと伝わって来る。これも時代が描かせた一作なのだ。

栗原永輔の≪群青の光たち≫は、自らの心と向き合った内観の光景である。何時もの炎の表現は影を潜め、画面は深閑とした月夜の寂光に包まれている。以前作者の描く向日葵は、愛や信仰心の象徴と言ったが、今作は映画「ひまわり」のイメージから、ウクライナを象徴しているのだと感じた。また百合は罪なき者のシンボルとして、純潔を表す聖母マリアのアトリビュート(持ち物)である。こうした向日葵や百合に意味を持たせることをアレゴリー(寓意)と呼び、一つの表現方法となっている。同じく日本にも「寄物陳思」などの思考があるが、今作においてはその意味を知らずとも、画面を流れる鎮魂の空気感と、純粋な生命感は確りと伝わって来る。これも時代が描かせた一作なのだ。

佐藤紳二≪パリを望む≫。モンマルトルの丘から見たパリの絶景である。ここは殉教者の丘であり、丘の中腹にはピカソもいた、あのバトー・ラヴォワール(洗濯船)がある芸術の文化圏でもある。パリの街は、俯瞰するだけでも歴史の宝庫だ。そうしたなか作者は、逆光の点景を手前に、パステル調の色彩と、リズム感を持った筆触でパリのビル群を描く。淡々とした眼下の眺望ではあるが、しかしこの僅かな色調と、遠景の濃淡による色彩遠近法は、この絵の核心となっている。この空間表現があるからこそ、本作は格調を得ているのだ。何故ならばこの遠景の僅かな余白に向かって、鑑賞者は様々な思いを馳せるからである。アートの意味の一端は、見る人も担っているのである。

佐藤紳二≪パリを望む≫。モンマルトルの丘から見たパリの絶景である。ここは殉教者の丘であり、丘の中腹にはピカソもいた、あのバトー・ラヴォワール(洗濯船)がある芸術の文化圏でもある。パリの街は、俯瞰するだけでも歴史の宝庫だ。そうしたなか作者は、逆光の点景を手前に、パステル調の色彩と、リズム感を持った筆触でパリのビル群を描く。淡々とした眼下の眺望ではあるが、しかしこの僅かな色調と、遠景の濃淡による色彩遠近法は、この絵の核心となっている。この空間表現があるからこそ、本作は格調を得ているのだ。何故ならばこの遠景の僅かな余白に向かって、鑑賞者は様々な思いを馳せるからである。アートの意味の一端は、見る人も担っているのである。

かつて鳥のスペシャリストとして、鳥の楽園を創出したメルキオール・ドンデクーテルがいた。中村淳子もまた、鳥の世界を考究し続ける作家である。しかも≪森の詩≫という同一題名を使い、モチーフもまた同じという徹底した制作態度だ。それでは今作は、これまでの作品とどのように違うのか、それは画面のキレである。何よりも風が遠景に向かって吹き抜けるような、空気感のある空間を創出したことだ。また画面中央の女性の視線の強さも、今までにない変化である。旧約聖書創世記、人間は楽園追放の後、現在に至るまで世界を壊し続けている。あの時ノアの方舟から放たれた鳩は、新天地を見つけるための希望だったのに…。鳥語を操る公冶長のような、そんな作者のメッセージが聞こえてくる。

かつて鳥のスペシャリストとして、鳥の楽園を創出したメルキオール・ドンデクーテルがいた。中村淳子もまた、鳥の世界を考究し続ける作家である。しかも≪森の詩≫という同一題名を使い、モチーフもまた同じという徹底した制作態度だ。それでは今作は、これまでの作品とどのように違うのか、それは画面のキレである。何よりも風が遠景に向かって吹き抜けるような、空気感のある空間を創出したことだ。また画面中央の女性の視線の強さも、今までにない変化である。旧約聖書創世記、人間は楽園追放の後、現在に至るまで世界を壊し続けている。あの時ノアの方舟から放たれた鳩は、新天地を見つけるための希望だったのに…。鳥語を操る公冶長のような、そんな作者のメッセージが聞こえてくる。

大野 定俊≪春を待つ水辺≫は、地元の印旛沼辺りの冬の景観だ。枯れた葦や蒲が水辺を覆い、春まで眠っているこの光景が、とても侘しく迫って来る。船はこの絵の中の僅かな希望であるが、今や枯れ草に埋もれてしまいそうだ。絵画には冬枯れとか荒野、あばら家や廃墟など侘しさの系譜がある。これは荒ぶに由来する「わび」や「さび」といった審美眼にも通じる概念だ。この絵はそこまで寂寥を象徴したものではないけれど、多分作者は灰色派とも称されるオランダハーグ派のような、グレーの階調の魔力に取りつかれたのだろう。しかしこの絵の魅力は、揺るぎない写実主義に貫かれていることである。だから静けさに包まれた水面であっても、確かにそこには自然の生命力を感じさせるのだ。

大野 定俊≪春を待つ水辺≫は、地元の印旛沼辺りの冬の景観だ。枯れた葦や蒲が水辺を覆い、春まで眠っているこの光景が、とても侘しく迫って来る。船はこの絵の中の僅かな希望であるが、今や枯れ草に埋もれてしまいそうだ。絵画には冬枯れとか荒野、あばら家や廃墟など侘しさの系譜がある。これは荒ぶに由来する「わび」や「さび」といった審美眼にも通じる概念だ。この絵はそこまで寂寥を象徴したものではないけれど、多分作者は灰色派とも称されるオランダハーグ派のような、グレーの階調の魔力に取りつかれたのだろう。しかしこの絵の魅力は、揺るぎない写実主義に貫かれていることである。だから静けさに包まれた水面であっても、確かにそこには自然の生命力を感じさせるのだ。

綿引 宏夫は、悟りを開くように、何時も自らと向き合っている。生者必滅、会者定離は世の習いであるが、「老いを生きる」ことを思考し、そこから真理を会得するべく、自らを観照しているのだ。ボストン美術館の東洋美術部門のキュレーター、アーナンダ・K.クマーラスワーミは「映像を生み出す者は、自己のヴィジョンとの完全な自己同一化を実現しなければならない」と云っているが、作者もまた絵を描くことは、作為的な曲学阿世の行為ではなく、自己の経験そのものの表出と考えているのだろう。だから、思惟のポーズを何時も繰り返し表現しているのだ。今作≪残月燃ゆ≫もまた、金剛力士をバックに己を描く。これも作者の清濁を突き抜けた、赤裸々な仏心の表出である。

綿引 宏夫は、悟りを開くように、何時も自らと向き合っている。生者必滅、会者定離は世の習いであるが、「老いを生きる」ことを思考し、そこから真理を会得するべく、自らを観照しているのだ。ボストン美術館の東洋美術部門のキュレーター、アーナンダ・K.クマーラスワーミは「映像を生み出す者は、自己のヴィジョンとの完全な自己同一化を実現しなければならない」と云っているが、作者もまた絵を描くことは、作為的な曲学阿世の行為ではなく、自己の経験そのものの表出と考えているのだろう。だから、思惟のポーズを何時も繰り返し表現しているのだ。今作≪残月燃ゆ≫もまた、金剛力士をバックに己を描く。これも作者の清濁を突き抜けた、赤裸々な仏心の表出である。

石澤 薫美≪ひまわり≫。ウクライナを思う反戦の表出である。画面の二人は夫婦であろうか、それは足下の犬の存在に暗示されている。犬は忠節の象徴で、夫婦の肖像にはよく描かれているからだ。それにしても、戦闘服を着た男性が気掛かりである。眼光は何処か力なく愁色が表れている。しかし、これは社会主義リアリズムではなく、平和を思う等身大の表現なのだ。だから感慨深い表情は、作者の深いメッセージでもある。逆に女性の顔には微かな希望が見える。そして何より、二人の間に咲き誇るこのひまわりが、平穏な未来を暗示している。人間という意識があるから不幸があると岡本太郎は云うが、また「"人間らしく''生きる道を考えてほしい」とも云っている。正にこの絵から思い出した言葉であった。

石澤 薫美≪ひまわり≫。ウクライナを思う反戦の表出である。画面の二人は夫婦であろうか、それは足下の犬の存在に暗示されている。犬は忠節の象徴で、夫婦の肖像にはよく描かれているからだ。それにしても、戦闘服を着た男性が気掛かりである。眼光は何処か力なく愁色が表れている。しかし、これは社会主義リアリズムではなく、平和を思う等身大の表現なのだ。だから感慨深い表情は、作者の深いメッセージでもある。逆に女性の顔には微かな希望が見える。そして何より、二人の間に咲き誇るこのひまわりが、平穏な未来を暗示している。人間という意識があるから不幸があると岡本太郎は云うが、また「"人間らしく''生きる道を考えてほしい」とも云っている。正にこの絵から思い出した言葉であった。

川上則子≪タイムスリップ(千と千尋の世界へ)≫。一見名所絵である。しかしながら、作者が観光地を取材する意図が、宮崎駿所縁の地を取り上げることで見えてきた。それは日本人の常民性だ。しかも直感的なカメラアイで、その実感を表現する。それも常民的視点である。そしてその自然な視線は、赤い提灯や色とりどりの傘により、景観の妙味を捉えた。だが色の表現は、和紙画をやる上においては、絵具を扱う以上にその知識がいる。色の3属性の色相、明度、彩度を理解し、それらの対比や同化で、色調を表出しなければならないからだ。結局絵とは、目の前の印象を画面の中で再構成する作業なのだ。しかしその色の追究は、やはり見るということにおいて、現代的感性を育てているのである。

川上則子≪タイムスリップ(千と千尋の世界へ)≫。一見名所絵である。しかしながら、作者が観光地を取材する意図が、宮崎駿所縁の地を取り上げることで見えてきた。それは日本人の常民性だ。しかも直感的なカメラアイで、その実感を表現する。それも常民的視点である。そしてその自然な視線は、赤い提灯や色とりどりの傘により、景観の妙味を捉えた。だが色の表現は、和紙画をやる上においては、絵具を扱う以上にその知識がいる。色の3属性の色相、明度、彩度を理解し、それらの対比や同化で、色調を表出しなければならないからだ。結局絵とは、目の前の印象を画面の中で再構成する作業なのだ。しかしその色の追究は、やはり見るということにおいて、現代的感性を育てているのである。

樋口奈穂≪鳩の島≫。ヒッチコックの『鳥』のように、今まさにベールを剥ぎ取られようとする女性がいる。白鳩を精霊、子羊を燔祭の生贄と捉えるならば、それから連想されるのは聖書の世界である。それにしても、大地は色を失いつつあり、寒々としている。しかしこの臨場感は、単なる夢や幻想を表したものではない。かつてレオナルド・ダ・ヴィンチは地質学を学び、この世界が一つの生命体のように呼吸し、自己再生を繰り返しているものだと考えた。それと同じ感覚がやはりここにもある。今日の地球環境を考えれば、もはや再生の余地はないように思われるが、作者は右上に希望の光景を描いた。正に幅広い知識で構成されたこの絵は、実に未来賞に相応しい現代的感覚による創造なのである。

樋口奈穂≪鳩の島≫。ヒッチコックの『鳥』のように、今まさにベールを剥ぎ取られようとする女性がいる。白鳩を精霊、子羊を燔祭の生贄と捉えるならば、それから連想されるのは聖書の世界である。それにしても、大地は色を失いつつあり、寒々としている。しかしこの臨場感は、単なる夢や幻想を表したものではない。かつてレオナルド・ダ・ヴィンチは地質学を学び、この世界が一つの生命体のように呼吸し、自己再生を繰り返しているものだと考えた。それと同じ感覚がやはりここにもある。今日の地球環境を考えれば、もはや再生の余地はないように思われるが、作者は右上に希望の光景を描いた。正に幅広い知識で構成されたこの絵は、実に未来賞に相応しい現代的感覚による創造なのである。

中山以佐夫≪四万十川の河口の風景≫。彼の意図が那辺にあるのか、以前その理想の自然を描いた一点≪二子碆の風景≫から一転して、今作はこの在り来りの日常を描こうと、ありのままの現実を見据え平明な表現となった。在り来りと感じたのは、このボートの所有者にとっての日常である。そしてこのボートは恐らく作者にとっても、そのインスピレーションの源になったことであろう。また上空に3羽の鳥が、ハイタカやツミであろうか、そろそろ小鷹が渡り始める頃、そんな季節を想像させるのである。この日常の感覚こそが、母国の魂を描くトーマス・ハート・ベントンのリージョナリズム(地域主義)の理想であったが、この作品にもベントンと同じ美意識を感じるのであった。

中山以佐夫≪四万十川の河口の風景≫。彼の意図が那辺にあるのか、以前その理想の自然を描いた一点≪二子碆の風景≫から一転して、今作はこの在り来りの日常を描こうと、ありのままの現実を見据え平明な表現となった。在り来りと感じたのは、このボートの所有者にとっての日常である。そしてこのボートは恐らく作者にとっても、そのインスピレーションの源になったことであろう。また上空に3羽の鳥が、ハイタカやツミであろうか、そろそろ小鷹が渡り始める頃、そんな季節を想像させるのである。この日常の感覚こそが、母国の魂を描くトーマス・ハート・ベントンのリージョナリズム(地域主義)の理想であったが、この作品にもベントンと同じ美意識を感じるのであった。

本田哲也≪ウロボロスの塔≫は、多彩なイメージを投げ掛ける。一見カリカチュアのようではあるが、壮大な歴史の時空が描かれた、人間探究の一大物語絵画である。題名のウロボロスとは、尾を飲み込み円を形づくる蛇や竜の事。それは最も完結した完全性の象徴だ。しかしながら描かれた人間群像は、騒擾し進歩なくリビドーに従い遊びに夢中である。それでも画面を乱舞する蝶は、生まれ変わりの命の象徴なので、愚かにも歴史は繰り返されるといった、勧戒画ならぬ教訓であろうか。またバックのケルト文様にも輪廻転生の思想があり、絵を読み解くほどに、作者のその学究肌的傾向が実に面白く、スーパーフラットに具現化された、エキセントリックな現代アートとして、目が離せないのである。

本田哲也≪ウロボロスの塔≫は、多彩なイメージを投げ掛ける。一見カリカチュアのようではあるが、壮大な歴史の時空が描かれた、人間探究の一大物語絵画である。題名のウロボロスとは、尾を飲み込み円を形づくる蛇や竜の事。それは最も完結した完全性の象徴だ。しかしながら描かれた人間群像は、騒擾し進歩なくリビドーに従い遊びに夢中である。それでも画面を乱舞する蝶は、生まれ変わりの命の象徴なので、愚かにも歴史は繰り返されるといった、勧戒画ならぬ教訓であろうか。またバックのケルト文様にも輪廻転生の思想があり、絵を読み解くほどに、作者のその学究肌的傾向が実に面白く、スーパーフラットに具現化された、エキセントリックな現代アートとして、目が離せないのである。

吉野 富美夫≪黎明≫。前作≪雪景(八ヶ岳連峰)≫は、何処か粛然とした客観的表現と感じたが、今作は熱い胸中山水というか、作者の内面性が滲み出たかのような表現となった。これはここ数年山への思いの蓄積と、更に心の底で醸成された、その感懐を吐露した結果だといえる。絵画性の追究は、そっくりそのまま描くことではない、それは感動の普遍的フォルムを明らかにすることである。山は多くの人を魅了し、その崇高さは人間摂理の原泉でもあった。畢竟日本人にとっては、山はある種神である。それ故に、何世代にも渡って、山の魅力に引き付けられてきた。確かに作者も私達鑑賞者も、山にあるアウラを感じているのだ。今後も作者の創作活動には、注目したいものである。

吉野 富美夫≪黎明≫。前作≪雪景(八ヶ岳連峰)≫は、何処か粛然とした客観的表現と感じたが、今作は熱い胸中山水というか、作者の内面性が滲み出たかのような表現となった。これはここ数年山への思いの蓄積と、更に心の底で醸成された、その感懐を吐露した結果だといえる。絵画性の追究は、そっくりそのまま描くことではない、それは感動の普遍的フォルムを明らかにすることである。山は多くの人を魅了し、その崇高さは人間摂理の原泉でもあった。畢竟日本人にとっては、山はある種神である。それ故に、何世代にも渡って、山の魅力に引き付けられてきた。確かに作者も私達鑑賞者も、山にあるアウラを感じているのだ。今後も作者の創作活動には、注目したいものである。

徳永 悦の≪月の詩≫は、音楽を奏でる三人の女性像を表出する。これが三美神であれば、例えばボッティチェリの≪プリマヴェーラ≫のように正面・背面・側面の三方向から女神を描ける伝統的画題であり、其々に愛欲・純潔・愛を表現することができる。しかし三美神には他にも魅力・美貌・創造を司る説があり、種々の考えがあるようだ。さて本図においても、例えば題名からは幻想的な詩情を感じるし、これをアンサンブルと捉えるならば調和のイメージが浮かぶ。だが作者の創造の発露は平和や安らぎではないだろうか。因みに、ここに表れた草花が、もしアマドコロならばその花言葉は「元気を出して・心の痛みの分かる人」となる。これはこれでこの絵の素敵な解釈といえよう。

徳永 悦の≪月の詩≫は、音楽を奏でる三人の女性像を表出する。これが三美神であれば、例えばボッティチェリの≪プリマヴェーラ≫のように正面・背面・側面の三方向から女神を描ける伝統的画題であり、其々に愛欲・純潔・愛を表現することができる。しかし三美神には他にも魅力・美貌・創造を司る説があり、種々の考えがあるようだ。さて本図においても、例えば題名からは幻想的な詩情を感じるし、これをアンサンブルと捉えるならば調和のイメージが浮かぶ。だが作者の創造の発露は平和や安らぎではないだろうか。因みに、ここに表れた草花が、もしアマドコロならばその花言葉は「元気を出して・心の痛みの分かる人」となる。これはこれでこの絵の素敵な解釈といえよう。

西村 仁志≪天地融合≫。作者曰く「人類は大地から発せられるエネルギーによって生き続けている。徐々に成長したエネルギーはやがて宇宙にまで到達しようとしている」と。この絵はこうした作者の思考を視覚化したものだ。しかし私はここに描かれたその模様から、どうしてもクリムトの≪接吻≫や≪アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像≫のイメージが付き纏ってしまう。だから本作品に、大地のエネルギーよりも、男と女、愛とその葛藤を感じるのである。パブロ・ピカソは「作品は見る人によって初めて生命を与えられる」という。つまり絵を見る行為は、鑑賞者の自由な思考が許されるのである。何れにしてもパスティーシュ(混成画)された画面は、先行作品の影響もあり、実に饒舌なのである。

西村 仁志≪天地融合≫。作者曰く「人類は大地から発せられるエネルギーによって生き続けている。徐々に成長したエネルギーはやがて宇宙にまで到達しようとしている」と。この絵はこうした作者の思考を視覚化したものだ。しかし私はここに描かれたその模様から、どうしてもクリムトの≪接吻≫や≪アデーレ・ブロッホ=バウアーの肖像≫のイメージが付き纏ってしまう。だから本作品に、大地のエネルギーよりも、男と女、愛とその葛藤を感じるのである。パブロ・ピカソは「作品は見る人によって初めて生命を与えられる」という。つまり絵を見る行為は、鑑賞者の自由な思考が許されるのである。何れにしてもパスティーシュ(混成画)された画面は、先行作品の影響もあり、実に饒舌なのである。

関連ページ

絵画の全国公募展|近代日本美術協会

小さな絵画を大募集|全国サムホール公募展

公募「地展」|地域を描く美術展